今天系統地分享一下0~3歲階段兒童早期母嬰關系一些很普遍的錯誤做法對孩子后期人格在親密關系上可能的影響。

一、依戀期(0~18個月)

嬰兒出生前,母親的子宮為他提供了一個安全和舒適的生活世界。但是當他與母體分離后,即面對著一個陌生的世界,這一切都使他感到自己生存受到了挑戰。如果他在需要的時候立即能得到母親的奶頭和懷抱,他便感到回到了原來安全舒適的母體里。

在這一階段,生存是嬰兒生命的全部目的,對母親的依戀也就成為他的最基本的需要,如果這一需要不能得到滿足,即造成了嬰兒的心里傷害。

由于嬰兒對依戀的需要得不到滿足而造成的傷害程度不同,形成了不同的人格類型并伴隨他們終生。

母親對孩子依戀需要的反應不穩定——導致孩子對遺棄的恐懼

一些母親對孩子依戀需要的反應不穩定:有時候能滿足孩子的需要,而有時候則不能。這樣的孩子不能建立起一個穩定的安全感,他一方面使出全身解數,努力地用哭鬧吸引母親的注意,從而使自己的依戀需要得到滿足,另一方面卻又為自己受到冷遇而感到憤怒。

母親成為他的愉快與痛苦的同一源泉,他在生理和情感體驗上的愉快、滿足與憤怒、傷心交替出現,因而形成了他對母親的愛和恨并存的矛盾情感。這種兒童我們稱之為依戀兒童,成人對應的是依戀型人格。

依戀型人格

如果順其自然,在這一階段中沒有得到的需要將會成為其基本人格特征而伴隨終生。成年后他們對依戀的需要始終存在。他們在親密關系中的矛盾的中心不滿就是:“當我需要你的時候,你總是不在。”

他們對親密接觸的要求似乎永無止境,每當他們認為自己被對方忽視的時候,便會感到被遺棄,就會憤怒,就會恐懼。他們往往表現出強烈的占有欲,要求對方時時刻刻的關注,不能容忍絲毫的忽視和冷遇。

他們總是在埋怨對方對自己不夠關心,辜負了自己的愛,并總是試圖用生氣,吵鬧,和威脅等手段來迫使對方來關心自己,滿足自己的心理需要。

這和他們在嬰兒時期用哭鬧的方式來獲得母親的關心是一樣的。

由于強烈的不安感和對遺棄的的恐懼,他們心中充滿了嫉妒和猜疑,無論對方如何表白,他們還是難以給對方以信任。生氣,哭鬧,吵架,猜疑嫉妒都是他們表達愛的方式,歸根結底,這是源于他們早年對母親懷有的愛與恨的矛盾情感。

母親持續的情感冷漠——導致孩子對拒絕的恐懼

出于種種原因不喜歡孩子,這種母親對孩子在情感上是冷酷的,甚至很少愿意去抱一抱孩子,打罵孩子也是家常便飯。這種母親的孩子我們稱之孤獨兒童,他們往往懼怕親密的接觸,雖然事實上他們也曾象其他兒童一樣需要媽媽的愛護,但是每次對母親依戀的渴望和要求都會導致心理上的痛苦。

因此他構造了一個不真實的自我,他們看起來很獨立,實際上是否定自我的需要,恐懼與他人接觸,其目的只是為了回避由此可能帶來的痛苦。這樣的孩子常常被認為是“好孩子”、“乖孩子”。

媽媽為孩子早早就表現出來的“獨立性”而感到驕傲,在后來的生活中,孩子的這種所謂“獨立性”也許會受到社會的贊許,甚至他自己也會為自己的“獨立性”驕傲,但是婚姻生活里有痛苦在等著他,這就是孤獨型人格。

孤獨型人格

如果孤獨兒童的生長環境不變,他在幼年時期的心理特點將隨著他的成長而成為他的人格中的基本特點,成為一種在人際關系中,特別是親密關系中的回避型人格。

如同在幼年一樣,他否認自己的情感甚至物質需要。事實上他不是沒有親密的需要,而是在幼年時期把這種需要放棄了。他們的性格通常是冷漠甚至冷酷的,缺乏對生活興趣和追求。因為總是回避過多的親密接觸,他們顯得似乎很獨立。

二、探索期(分離期)(18個月~3歲)

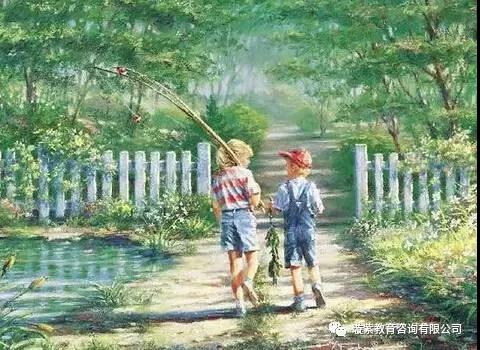

當孩子的生存環境穩定后,他們的興趣從如何吸引母親的注意力逐漸地轉向了周圍的世界,開始要離開母親的呵護去探索他的周圍空間了,這就是孩子的人生的探索階段。

這時候的孩子一方面需要嘗試著越來越多的離開母親身邊,從而證實自己日益增長的獨立性,另一方面,他們心中充滿了對于未知的恐懼和失去母親呵護的不安全,因此他們同時又要求不斷地得到安全感。這是個矛盾的心理要求。

母親過分呵護孩子——導致孩子對被控制的恐懼

有一些溺愛孩子的母親可能過分呵護孩子,生怕孩子出現意外而過多地限制孩子的行動。她們總是在沖著孩子嚷嚷:“回來,那兒不能去。”“回來,那兒會摔倒的。”這樣,她就關閉了孩子通往外面精彩世界之路。

她們這樣做,是出于愛護孩子的本能。但孩子的反應可能有兩種:一種是孩子拒絕回到母親身邊,總是設法與母親保持一定的距離,逃離母親的控制。另一種則是雖然人回到媽媽身邊,但是情感卻對母親關閉了,即在情感上保持距離,長大對應的就是回避型人格。

回避型人格

距離兒童長大以后成為回避型人格,他們的人際關系無論是身體還是情感都是疏遠的。他們通過各種方法來回避家庭生活:長時間忙于工作,喜愛經常出差的工作,喜歡參加各種室外活動,即便在家里,也總是埋頭忙于各種事情也不愿多坐下來陪陪自己的配偶。

他們需要自己的空間,配偶的親密表示往往使他們渾身不自在。“你總是在控制我”,“你太粘人了”,“我需要一點自己的天地”,是他們經常發出的抱怨。

他們與孤立型人格不同,孤立型人格否認自己對親密的需要,而回避型人格則會正面顯示他們對親密的需要。

他們最喜歡那種來去自由的關系,當他們感受到了自己對親密的需要時,特別是當他們感到某種內疚或對遭到遺棄的恐懼時,便會從自己的小天地里走了出來,向自己的配偶頻頻示好,去取悅對方。當他們的需要得到滿足后,特別是當他們感到了對方企圖保待這種親密狀態,或對自己有進一步需求時,他們便會立即退縮,甚至生氣:“你怎么沒完沒了?你的要求得太多了。”迫使對方離開自己。

等他們再次“出山”的時候,他們會“忘記”與對方之間的不愉快,會奇怪對方為什么如此不高興。他們會試圖改變對方的情緒,或批評對方對自己的冷淡:“我都有沒事了,你怎么還沒完沒了?”如果氣氛不能得到改善,他們會再次走回自己的小天地里去。

回避性人格的另一個類型是我們常說的“花花公子”類型的人。他們需要不斷地吸引異性的注意力,正如小時候需要不斷地吸引父母的注意力一樣,但是又不能保持與異性的關系。他們總是想方設法來獲得異性的愛,可是一旦進入一種穩定的愛情關系,他們很快就會感到厭煩,因為他們感到了被控制的威脅,于是就又想方設法擺脫和終止這個關系。同時他們對依戀的需要并不因此而消失,他們就又開始了另一段戀情。

對他們而言感情是矛盾的,既有對依戀的需求和對被遺棄的恐懼,也有對獨立的需求和對被控制的恐懼。如果一個母親在孩子的依戀期不能滿足他對母親的依戀要求,又在孩子的探索期嚴重地限制了他對獨立和探索的需求,那么她就很可能造就了一個未來的感情不專一的“花花公子”。

缺乏耐心的父母——導致孩子產生對失去的恐懼

矛盾兒童的父母通常是那些缺乏耐心的人,他們總是想總是鼓勵甚至是強迫孩子過早地開始他們的探索和獨立階段,而忽視了孩子在離開父母之后又要回來以確認安全感的心理需要,使孩子在片刻的“探險”之后常常得不到父母的情感支持,從而破壞了孩子的安全感,他們常對孩子說:“去,自己一邊玩去!”“沒看見我正忙著嗎?”“你是個大孩子了,別老纏著我。”

結果造成孩子對獨立的恐懼,害怕離開媽媽,這些孩子需要不斷反復地確證父母是否隨時都在關心著他們,愛他,他們總是眼睛盯著父母,唯恐自己稍有疏忽,父母就會消失。他們需要父母時刻都在身邊。

他們使用一切手段來吸引父母的關注,他們與依戀兒童不同,生氣、哭鬧、抱怨不是他們手中的武器,相反,他們知道如何通過討好媽媽,作出好孩子的樣子,或者找出各種借口來得到母親的注意力。

追求型人格

矛盾兒童到成年后即形成追求型人格,他們總是想出各種方法去保持與配偶的親密關系。與依戀型人格一樣,追求型人格也懼怕被拋棄。但不同的是,如果說孤立型人格是害怕被:“拉回家”,那么追求型人格則是害怕“害怕找不到家”。對追求型人格來說下班回到家看到家里的燈是黑的,早上看到配偶不在身邊都是很難以忍受的。

他為了能夠保持與配偶的親密關系,總是力圖取悅對方,伺候對方,為對方做一切力所能及的事情。他們生怕與對方產生矛盾或不高興,因為他們怕對方離開自己,所以總是設法安排各種共同的事情:出外郊游、看電影、逛街、上餐廳、運動等等。

他們總是壓抑自己的需要,將對方放在首要的位置。他們不像依戀型人格那樣總是在抱怨生氣,他們很少抱怨生氣,總是努力抑制自己的不快,習慣于看著別人的眼色,生怕對方不高興。

可是他們的種種努力往往并不討好,而是使對方感受到窒息,沒有一點個人的空間。對于失去的恐懼常常造成猜疑和嫉妒,他們十分留意對方的行蹤或者表情,對可能出現的所謂“第三者”非常敏感。這種人常常在暗暗地傷心落淚,感嘆“活得太累”。

以上是0~3歲期間發生的早期體驗對后期人生產生的不經意作用。不知道你還有沒有這樣的早期記憶,如果記性那么好,不妨參照上面所寫的,思考下它們和現在自己的一些強迫性不合理行為有沒有什么內在聯系?